Les traces mémorielles dans et autour de l’Université au Solbosch.

Dans notre billet précédent, nous avons souligné comment l’après-guerre amorce une période de profonde mutation tant pour la Belgique que pour l’Université Libre de Bruxelles.

Pour clôturer les publications du blog des Bibliothèques consacré à la période 1914-1918, nous avons choisi d’évoquer quelques lieux de mémoire situés sur le campus du Solbosch et dans ses abords immédiats.

La salle des marbres

La construction du « bâtiment A » marque une étape d’importance capitale dans le redéploiement de l’ULB sur le site du Solbosch. La salle des marbres (ou « grand hall ») située au rez-de-chaussée du bâtiment A comporte un certain nombre d’éléments décoratifs remarquables. On peut y trouver, notamment, sur le mur sud, une liste nominative des membres de l’Université tombés durant la Première puis la Seconde Guerre mondiale. L’Institution rend ainsi hommage à ses morts dans cette salle de prestige qui servait de lieu de réception pour les discours de la Saint Verhaegen, la Cérémonie des Vœux de nouvel an et bien d’autres occasions encore.

Notez que depuis l’été 2012, cet espace est devenu une vaste salle d’étude, afin de rencontrer les besoins de la population étudiante en croissance constante.

|

| Bâtiment A – Hall des marbres, monument aux morts de l’ULB - Photographie Adrien Antoniol - ULB-DBIS |

Le travail de mémoire, à l’issue de la Première Guerre mondiale, a également été entrepris sous la forme de publications. On peut ainsi consulter le Liber Memorialis des Professeurs, Étudiants et anciens Étudiants de l’Université libre de Bruxelles ayant participé à la Grande guerre (1914-1918), ouvrage publié à Bruxelles vers 1920 et qui reprend la liste nominative de toutes les victimes recensées. De même, on peut également trouver un ouvrage comparable pour les victimes issues des rangs de l’Université Nouvelle. Pour rappel, ces deux institutions fusionnent à l’issue de la Première Guerre mondiale. (1)

|

| Statue du monument aux morts de l’ULB - Hall des marbres Photographie Adrien Antoniol - ULB-DBIS |

Les rangs de l’ULB ont été sollicités pour fournir des cadres lors du conflit. Ils furent nombreux à rejoindre les écoles de formation de l’infanterie ou directement les unités médicales ou l’artillerie, en fonction de leur formation de départ.

Ecole polytechnique

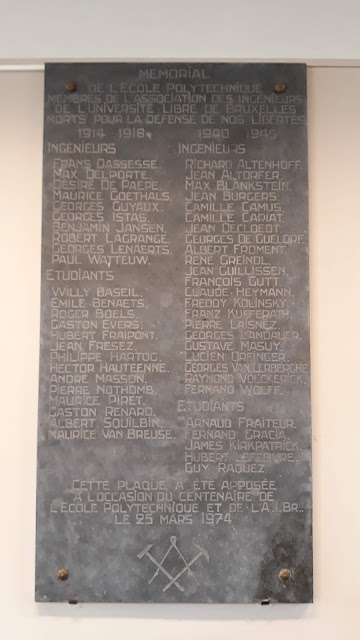

Les Polytechniciens ne furent pas en reste. Deux plaques commémoratives ornent des lieux symboliques du bâtiment U.

La première se trouve dans l’escalier qui mène au 4e niveau. Il s’agit de deux médaillons qui symbolisent le déménagement de la faculté (créée en 1874) vers le site du Solbosch en 1924. L’allégorie figure la science luttant contre les ténèbres.

| Plaque commémorative de la fondation de l’École polytechnique de Bruxelles et du transfert au Solbosch 1874- 1924. - Photographie Adrien Antoniol - ULB-DBIS |

Mentionnons aussi la plaque, moins connue du public, qui orne la salle des professeurs de l’École polytechnique située au 4e niveau du bâtiment U. Inaugurée en 1974 à l’occasion du centenaire de l’École, elle reprend les noms de membres de l’Association Royale des Ingénieurs sortis de l’ULB (AIrBr) morts durant les deux guerres du XXe siècle.

|

| Plaque commémorative dédiée aux morts de l’École polytechnique. - Photographie Adrien Antoniol - ULB-DBIS |

Cimetière et casernes

Lorsqu’on s’éloigne du campus du Solbosch en direction de l’avenue de l’Université, on croise tout d’abord l’avenue Adolphe Buyl (1862-1932), du nom de l’homme politique libéral échevin puis bourgmestre d’Ixelles et parlementaire, qui s’illustra dans la Grande Guerre. La plaque, que nous reproduisons ci-dessous, rappelle son action.

|

| Plaque commémorative Avenue Buyl - Photographie Adrien Antoniol - ULB-DBIS |

Continuant sur l’avenue de l’Université, on croise l’avenue Armand Huysmans (1872-1935), juriste issu de l’ULB qui, comme conseiller communal puis échevin, a réorganisé les finances de la commune d’Ixelles. Durant la Première Guerre, il assure la présidence des Magasins communaux qui jouent un rôle de premier plan dans l’alimentation des citoyens. En 1925, il succède à Adolphe Buyl au poste de bourgmestre et s’occupe entre autres du développement du quartier Boondael. (2)

On croise ensuite le Square Robert Goldschmidt, dont nous avons parlé dans un précédent billet, puis l’avenue Général Médecin Derache (1873 – 1935). Cette artère ixelloise rend hommage au médecin belge Paul Derache (1873–1935) qui a assuré la direction de plusieurs hôpitaux militaires durant la Première Guerre mondiale. C’est avec le grade de colonel qu’il assurera ensuite la direction de l'hôpital militaire situé avenue de la Couronne, avant de finir sa carrière au plus haut grade de la hiérarchie militaire, avec le rang de Lieutenant Général Médecin. (3)

Si l’on descend cette avenue en direction de Boitsfort, on rencontrera également l’avenue des Grenadiers ainsi que le rue Général Dossin de Saint-Georges, à côté de l’église Saint-Adrien. Cette rue « est dédiée à Émile Jean Henri Dossin (Liège, 1854 – Ixelles, 1936), lieutenant-général et héros de la Première Guerre mondiale. Il s'illustra particulièrement à Saint-Georges, près de Nieuport. Fait baron, il devint alors le Général Dossin de Saint-Georges. » (4)

On remarque ainsi l’empreinte laissée dans ce quartier d’Ixelles par des personnalités, liées à la Première Guerre mondiale, que les édiles communaux ixellois ont souhaité distinguer dans la période de l’entre-deux-guerres.

|

| Entrée du cimetière d’Ixelles - Photographie Adrien Antoniol - ULB-DBIS |

Revenons à l’avenue de l’Université. Elle débouche sur le rond-point dit « du cimetière d’Ixelles », lieu de rendez-vous très animé en raison de ses nombreux cafés et restaurants.

|

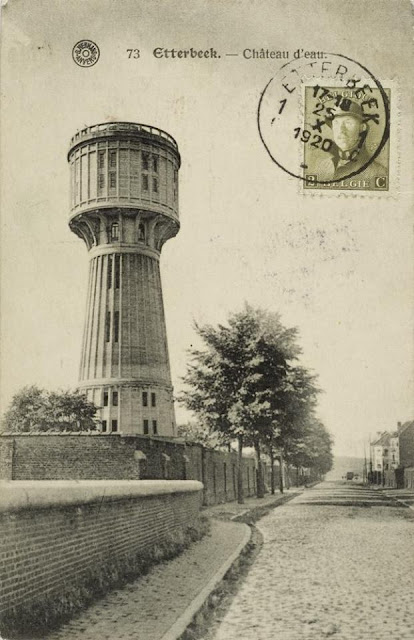

| L’ancien château d’eau d’Ixelles, sur le site actuel du cimetière à hauteur du pont Fraiteur – Licence Creative commons. |

Le cimetière proprement dit est créé en 1877 par les autorités de l’époque. Il se trouvait en bordure de la chaussée de Boondael, en périphérie de la ville et de la zone bâtie de l’époque. Avec ses quelques douze hectares, il comporte un certain nombre de sépultures de personnalités liées à l’histoire politique de la Belgique, du monde des arts et des lettres ou encore de l’ULB. (5)

Ce qui retient notre attention dans le cadre de ce billet, c’est l’enclos réservé aux soldats de la Grande Guerre. En effet, on peut y retrouver plusieurs nationalités parmi les sépultures des soldats : belges, anglais, italiens, français, russes, dont les dates de décès vont de 1914 à 1920.

Ce nombre s’explique par les séquelles du conflit et ses blessures complexes, mais aussi l’épidémie de grippe espagnole qui fit des ravages en 1918-1919 dans une population tant militaire que civile, déjà éprouvée par des années de privations. (6)

|

| Cimetière d’Ixelles, enclos des sépultures de la Grande Guerre - Photographie Adrien Antoniol - ULB-DBIS |

Pour comprendre cette présence importante de sépultures militaires, il faut considérer l’urbanisation des environs, avec notamment la proximité de l’Hôpital Militaire situé Avenue de la Couronne et des Casernes qui l’entourent.

En effet à la fin du XIXe siècle, c’est un véritable plan d’ensemble immobilier qui va installer durablement les militaires dans cette partie de la ville. Sur environ 45 hectares, une série de bâtiments imposants vont être construits, sur les territoires des communes d’Etterbeek et d’Ixelles.

Le site présente l’avantage d’être à proximité d’une gare de chemin de fer, d’être desservi par de larges avenues et de disposer d’un vaste espace libre : la Plaine des Manœuvres. (7)

Le site des Casernes naît ainsi à partir de 1877 et se développe jusqu’en 1909. Outre les deux grandes casernes situées le long du boulevard Général Jacques, il comprend également l’Arsenal, au croisement de la chaussée de Wavre, et, plus bas, sur l’Avenue de la Couronne, l’Hôpital Militaire qui sera inauguré en 1888.

|

| Vestige de l’ancien Hôpital Militaire, Avenue de la Couronne à Ixelles. Le logement des Infirmiers. Photographie Collections Région de Bruxelles-Capitale – Inventaire du patrimoine architectural. |

Ce dernier fera partie du paysage urbain jusqu’au début des années 1990 où, devenu obsolète et remplacé par les installations modernes de Neder-Over-Hembeeck, il sera démoli pour faire place à des immeubles de logements.

|

| Vestige de l’ancien Hôpital Militaire, Avenue de la Couronne à Ixelles. Le logement du directeur. - Photographie Collections Région de Bruxelles-Capitale – Inventaire du patrimoine architectural. |

Pour terminer ce tour d’horizon historique lié au patrimoine bâti, notons que le site des Casernes fait l’objet d’un vaste projet commun entre l’ULB et la VUB depuis la session des bâtiments aux deux universités sœurs. (8)

Quel plus beau symbole pour conclure les publications de ce blog consacré à l’ULB entre 1914 et 1918 que ce projet USquare qui va modifier en profondeur l’affectation des espaces et du tissu urbain.

A l’issue de ce voyage dans le passé, il nous reste à vous remercier tous, lecteurs fidèles, pour vos encouragements, vos conseils et vos marques de sympathie et à vous donner rendez-vous prochainement pour une nouvelle série de publications destinées à mettre en lumière des personnalités qui ont fait l’histoire de l’Université Libre de Bruxelles.

Adrien ANTONIOL - ULB Département des Bibliothèques et de l'Information Scientifique.

Adrien ANTONIOL - ULB Département des Bibliothèques et de l'Information Scientifique.

Pour en savoir plus :

(2) Armand Huysmans était membre actif de la Loge "Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis"

cf. Lucy J. Peelaert, La représentation maçonnique dans les noms de rues de Bruxelles. Bruxelles, 1982, p.217.

Voir ausi la page de l'Inventaire du Patrimoine Architectural de la Région de Bruxelles Capitale : http://www.irismonument.be/fr.Ixelles.Avenue_Armand_Huysmans.html

(3) « De par son nom, la rue rend hommage au docteur belge Paul Derache (Anderlecht, 1873 – Ixelles, 1935) qui s'illustra durant la Première Guerre mondiale en dirigeant plusieurs hôpitaux militaires. Après la guerre il prend, avec le grade de colonel, la direction de l'hôpital militaire de l'avenue de la Couronne et, en mai 1932, il accède au plus haut grade de la hiérarchie militaire, celui de Lieutenant Général Médecin. Il décède à Ixelles en 1935.»

(4) Voir ausi la page de l'Inventaire du Patrimoine Architectural de la Région de Bruxelles Capitale

(5) A propos du Cimetière d'Ixelles : «on le déplace en 1877 à l'emplacement qu'il occupe encore actuellement. Dans cette nécropole d'une d'une superficie initiale de cinq hectares, conçue par les architectes Edmond Le Graive et Louis Coenraets, reposent des personnalités du monde culturel, intellectuel et politique du dernier quart du XIXe et du XXe siècle. Le nombre particulièrement important de personnalités enterrées dans ce cimetière s'explique par la proximité de divers établissements universitaires et institutions militaires. »

On peut y trouver les tombes de quelques personnalités du XIXe et XXe siècle :

Adrien Blomme, Jules Bordet, les frères Elisée et Elie reclus, Charles De Coster, Louis Empain, Victor Horta, Paul Hymans, Camille Lemonnier, Constantin Meunier, Ernest Solvay, Henri Storck, Eugène Ysaïe ou encore Roger Lallemand et bien d'autres.

(6) Freddy Vinet, La grande grippe, 1918. La pire épidémie du siècle. Paris, Vendémiaire, 2018.

Voi aussi à propos de l'ancien Hôpital Militaire,

Voi aussi à propos de l'ancien Hôpital Militaire,

Et plus généralement, sur l'ensemble du patrimoine militaire de Bruxelles entre le XIXe et XXe siècle, on se reportera à la brochure de la Direction du patrimoine culturel de la région de Bruxelles : Benoît Mihail, Le pratrimoine militaire. In - Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire n°50.

Sur l'évolution du plateau du Solbosch, voir : Serge Jaumain et Wanda Balcers, Bruxelles 1910 : de l’Exposition Universelle à l’Université. Bruxelles, Racine, 2010.

Sur l'évolution du plateau du Solbosch, voir : Serge Jaumain et Wanda Balcers, Bruxelles 1910 : de l’Exposition Universelle à l’Université. Bruxelles, Racine, 2010.

(8) Sur le projet dit des Caserne, cf. http://perspective.brussels/fr/projets/poles-strategiques/casernes-dixelles-usquare

et aussi http://usquare.brussels/fr/lulb-et-la-vub-un-passe-et-un-avenir-commun-imbriques-dans-leur-ville-region

et aussi http://usquare.brussels/fr/lulb-et-la-vub-un-passe-et-un-avenir-commun-imbriques-dans-leur-ville-region